|

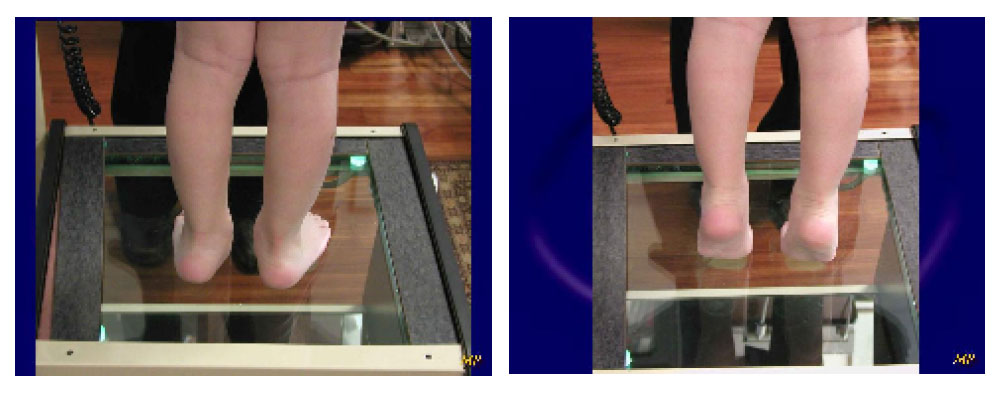

Il piede piatto del bambino

Matteo Pennisi

Uno dei motivi più frequenti di consultazione specialistica è rappresentato dal risveglio dell’attenzione dei genitori verso la presenza di una deformazione del piede del bambino, il più delle volte in piattismo, condizione questa che crea spesso inquietudine e preoccupazione.

Va ricordato che il piede del bambino dalla nascita e durante tutta la crescita va normalmente incontro ad una serie di modificazioni fisiologiche che devono essere distinte dai quadri patologici al fine di evitare trattamenti incongrui o eccessivi; d’altro canto il riconoscimento precoce della comparsa di anomalie della crescita permette interventi meno invasivi e più efficaci.

Alla nascita il piede si presenta fisiologicamente piatto, e tale resta fino all'incirca l'età di tre-quattro anni, periodo durante il quale il bambino va alla ricerca e conquista della sua verticalizzazione. E’ altresì presente alla nascita un modico varusmo delle ginocchia che progressivamente si andrà trasformando in valgismo definitivo.

Il piede nasce quindi piatto, anche per la presenza di un abbondante cuscinetto adiposo plantare, e normalmente percorre un cammino fisiologico che lo porterà alla definitiva formazione dell’arco plantare e che nel caso di normale svolgimento va semplicemente controllato ed assecondato.

Perché ciò succeda il piede deve potere apprendere la sua nuova funzione ed esercitare la muscolatura cavizzante, ma per poter fare ciò ha bisogno di stimoli sufficienti e di potere contare su una discreta libertà di movimento che gli consenta di “allenare” la sua muscolatura. In questa fase è molto importante l’acquisizione di stimoli esterocettivi, infatti nei primissimi anni di vita le capacità sensoriali del piede sono esaltate e per il suo normale sviluppo il piede ha bisogno che non gli vengano negati questi stimoli, da qui l’utilizzo di calzature che lascino la più ampia possibilità di movimento e che non nascondano gli stimoli sensoriali. E’ proprio per migliorare le capacità di apprendimento e di mobilità che viene consigliato che il bimbo cammini a piedi nudi d’estate sulla spiaggia, in modo di consentire al piede di potere adattarsi al terreno morbido svolgendo la funzione per la quale si è differenziato “mordendo la sabbia” e permettendo così l’acquisizione di stimoli sensoriali e l’esercizio della muscolatura per potere conquistare la corretta funzione e morfologia.

Purtroppo spesso alcuni bambini vengono messi in condizione fin dai primi mesi di indossare calzature rigide e pesanti rispetto alla delicata struttura del piede, con l’errata convinzione di dare a questo un sostegno adeguato e corretto; con queste calzature essi affrontano un mondo, dalla casa alla strada, tendenzialmente completamente piatto; in tal modo il piede è impedito ad elaborare informazioni sensoriali destinate ad aiutare la conquista del controllo della verticalizzazione e del passo, e ad allenare la sua muscolatura, che resta così quasi inutilizzata e costretta entro limiti angusti per il quale il piede stesso potenzialmente non è nato.

E’ quindi conveniente in questo primo periodo che il bambino sia provvisto di calzature soltanto dotate di un buon forte solido interno, sufficientemente comode a livello dell’avampiede e rigide alla suola quanto basta per consentire il sostegno ed un movimento quanto più fisiologico possibile, non troppo alte o rigide per consentire all’articolazione tibio-tarsica di poter svolgere liberamente la completa escursione articolare; va controllato un eventuale eccesso ponderale che può favorire un affossamento della volta plantare ed influire negativamente sul corretto allineamento dell’asse del ginocchio.

Dopo i tre anni, in caso di accertata mancata formazione della volta plantare, sarà possibile trattare i piedi affetti da piattismo semplice con l’utilizzo di adatte calzature e plantari correttivi, tenendo presente anche l’eventuale presenza di patologie associate come il ginocchio valgo o varo, una marcia a punte in dentro etc., in modo da sviluppare un programma terapeutico e riabilitativo completo. Un piede piatto con buona formazione dell’arco plantare sulle punte e varizzazione del retropiede, una corretta mobilità articolare, assenza di dolore e di impaccio funzionale, un’altezza dello scafoide tarsale nella norma, va considerato come espressione di una deformità “benigna” solo morfologica, non comportante danni di tipo strutturale del piede e necessitante quindi soltanto di un trattamento “dolce” e meno invasivo possibile.

Basti ricordare che, come riportato da Dimeglio, Pelè, pur affetto da piedi piatti non ha certo risentito di tale alterazione, ed i suoi avversari ne sanno qualcosa!

E’ quindi molto importante che venga effettuata una corretta e completa anlisi clinica, comprendente una precisa decrizione della morfologia e funzionalità del piede e l’esecuzione dei test funzionali necessari a distinguere le diverse gravità di piede piatto ai fini di una prognosi e della scelta delle opzioni terapeutiche.

Jack’s Test

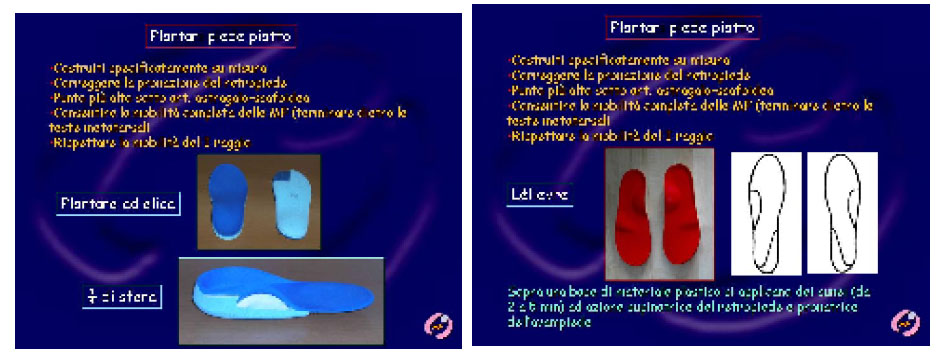

Sono disponibili diversi tipi di ortesi adatte alle varie esigenze e devono essere prescritte tenendo in considerazione la specificità del singolo oggetto e gli obiettivi da raggiungere. L’ortesi plantare non è la panacea per il piede piatto, ma asseconda i movimenti corretti del piede inducendo un “allenamento” fisiologico, genera uno stimolo sensoriale positivo, permette un corretto allineamento dell’arto inferiore favorendo così una crescita più equilibrata o contrastando alcune possibili deformità acquisite o progressive come lo strabismo rotuleo o l’ipervalgismo.

Al trattamento oretesico va sempre associata una terapia riabilitativa adatta per età del piccolo paziente, in quanto l’obiettivo finale è l’autoapprendimento da parte del piede di una corretta funzionalità ed il raggiungimento di una morfologia accettabile per il cui mantenimento non sia poi necessario l’utilizzo di ortesi. Il trattamento riabilitativo inoltre avrà il compito di cercare di evitare l’irrigidimento del piede, causa di dolore, di contrastare le retrazioni tendinee, il rinforzo della muscolatura cavizzante, l’acquisizione di un corretto sviluppo del passo.

Solo in caso di fallimento della terapia ortesica e riabilitativa.ed in presenza di un piede piatto grave non riducibile, dagli otto anni in poi viene posta indicazione chirurgica, che resta quindi nonostante tutto un evento percentualmente non molto frequente rispetto al gran numero di piedi piatti al giorno d’oggi riscontrabili.. Le caratteristiche che possono spingere alla diagnosi di piede piatto grave con indicazione chirurgica sono rappresentate principalmente dalla perdita di possibilità di formazione dell’arco plantare, da una eventuale ipertonia dei muscoli peronieri, la retrazione del tendine d’achille, l’assenza del movimento di prono-supinazione, una divergenza astragalo-calcaneare eccessiva, la presenza di contrazione dolorosa. E’ a quest’età comunque che è bene eventualmente consultare il chirurgo ortopedico per una valutazione specialistica in quanto più avanti negli anni la chirurgia con interventi più semplici e meno invasivi non è più proponibile.

Il trattamento del piede piatto deve quindi tenere presente la storia naturale della deformità ed i vari e complessi aspetti riguardanti l’indicazione all’eventuale trattamento ortesico e riabilitativo, in modo da selezionare soltanto quelle tipologie di piede che necessitano del trattamento incruento o di quello, ancora meno frequente chirurgico, in modo da evitare eccessive medicalizzazioni ed impatti negativi , anche a livello della psiche del bambino, così delicata e vulnerabile in questo periodo.

|